为深化传统文化教育,增强师生文化自信,同时进一步推进我校“教育教学三提三创”主题年活动,马克思主义学院于4月19日组织师生代表前往被誉为“巴蜀祖屋和巴蜀民俗文化基因库”“木头上的敦煌”的重庆大圆祥博物馆,开展了一场别开生面的文化研学实践活动。通过近距离接触巴蜀地区明清古建筑构件、传统木雕石刻艺术及巴蜀民俗文物,师生们沉浸式感受中华传统文化的博大精深,体悟工匠精神与历史传承的深远意义。

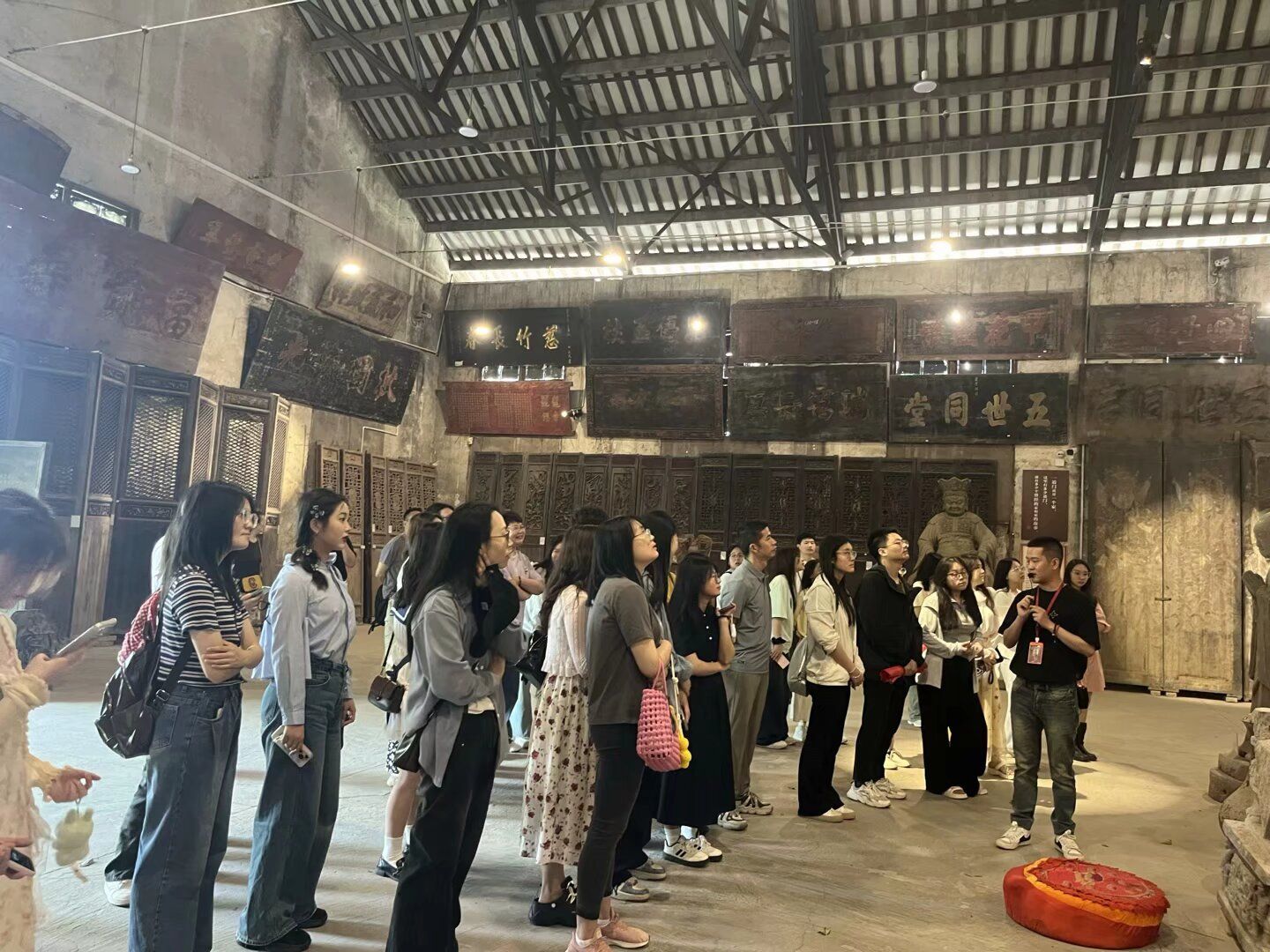

重庆大圆祥博物馆坐落于重庆市璧山区,依托百年历史的清代工业遗址“天福碗厂”而建,馆内收藏了十万余件明清至民国时期巴蜀地区的古建筑构件、匾额、木雕、石雕等珍贵文物。在博物馆讲解员的带领下,师生们走进历史长廊,触摸文化脉搏,依次参观了“门窗匾额馆”“祖宗牌位馆”“石雕艺术馆”“精品厅”“佛道造像艺术馆”“木雕家具馆”“木雕家训馆”“红藏馆”等主题展厅。

一件件精雕细琢的窗棂、门楣,镌刻着吉祥图案的匾额,栩栩如生的戏曲人物木雕,让师生们惊叹于古代匠人的精湛技艺。来到门窗匾额馆,师生们仿佛步入了历史的长廊。这里的门扇和窗棂,每一件都是精心雕琢的艺术品。它们不仅承载着建筑的美学,更蕴含着家族的荣耀与故事。每一扇门的背后,都可能隐藏着一段不为人知的历史,每一幅窗花,都可能讲述着一个家族的兴衰。在这里,师生们感受到了古人对于家的象征和家族荣誉的重视。在木雕家训馆展区,师生们驻足细读“忠孝传家”“耕读为本”等文字,感悟传统文化中的人文精神与道德伦理。文物不仅是艺术品,更是一部立体的历史教科书,通过参观和听讲解,师生们读懂了古人的智慧与价值观。

为增强研学活动的参与感,博物馆特别设置了传统木雕拓印体验环节。师生们亲手操作,将宣纸覆于雕花板之上,用墨汁轻轻拍打,一幅幅寓意吉祥的图案跃然纸上。此外,博物馆内复建的徽派古宅“紫气东来”院落、巴蜀风格“九厅十八井”建筑群,让师生仿佛穿越时空,置身于古代民居的生活场景中。沉浸式体验打破了课堂的边界,师生们不仅体验到了传统文化藏品带来的视觉冲击,能更直观地理解建筑艺术与社会文化的关系。来自2024级远景学院的陈秋宇同学说:“之前一直以为古代建筑搞那么多花样是为了好看,今天才知道里面蕴藏了许多具有社会意义的符号”。

实践研学结束后,师生们纷纷表示:“大圆祥博物馆不仅是一座文物宝库,更是培育家国情怀的实践课堂。我们将以此次活动为契机,把文化传承的使命融入学习与生活,让中华优秀传统文化在新时代焕发新的生机与活力。”

此次研学活动通过“观、听、触、做”多维体验,架起了历史与现实的桥梁,为师生们带来了一场深刻的文化洗礼。在传统与现代的交融中,“文化自信”的种子已悄然扎根于青年学子的心田。

图/胡春香 文/姜丽