2025年3月26日下午,马克思主义学院“概论”课教研室在花果书院多功能活动室,举办了第75期“青春思索”主题沙龙活动——“纸上逃离计划:在书页间寻找平行宇宙”主题阅读活动。本次活动由马克思主义学院黄鑫、肖爱玲老师组织,以“书籍作为精神庇护所”为核心立意,通过沉浸式互动环节,带领20余名参与者穿梭于文学构建的平行宇宙,探索阅读与现实的深层联结。

书籍盲盒漂流:一场跨越时空的邂逅

活动以“书籍盲盒漂流”破冰实验拉开序幕。参与者将书籍包装成“盲盒”,仅留下手写关键词作为线索。通过关键词速配交换书籍后,大家用3分钟限时阅读首章,并猜测书籍类型。“我抽到的关键词是‘机械之心’和‘雨夜’,原以为是科幻小说,翻开才发现是《巴黎圣母院》!”参与者李同学分享道。这一环节打破了传统荐书模式,让文字本身成为沟通的桥梁。

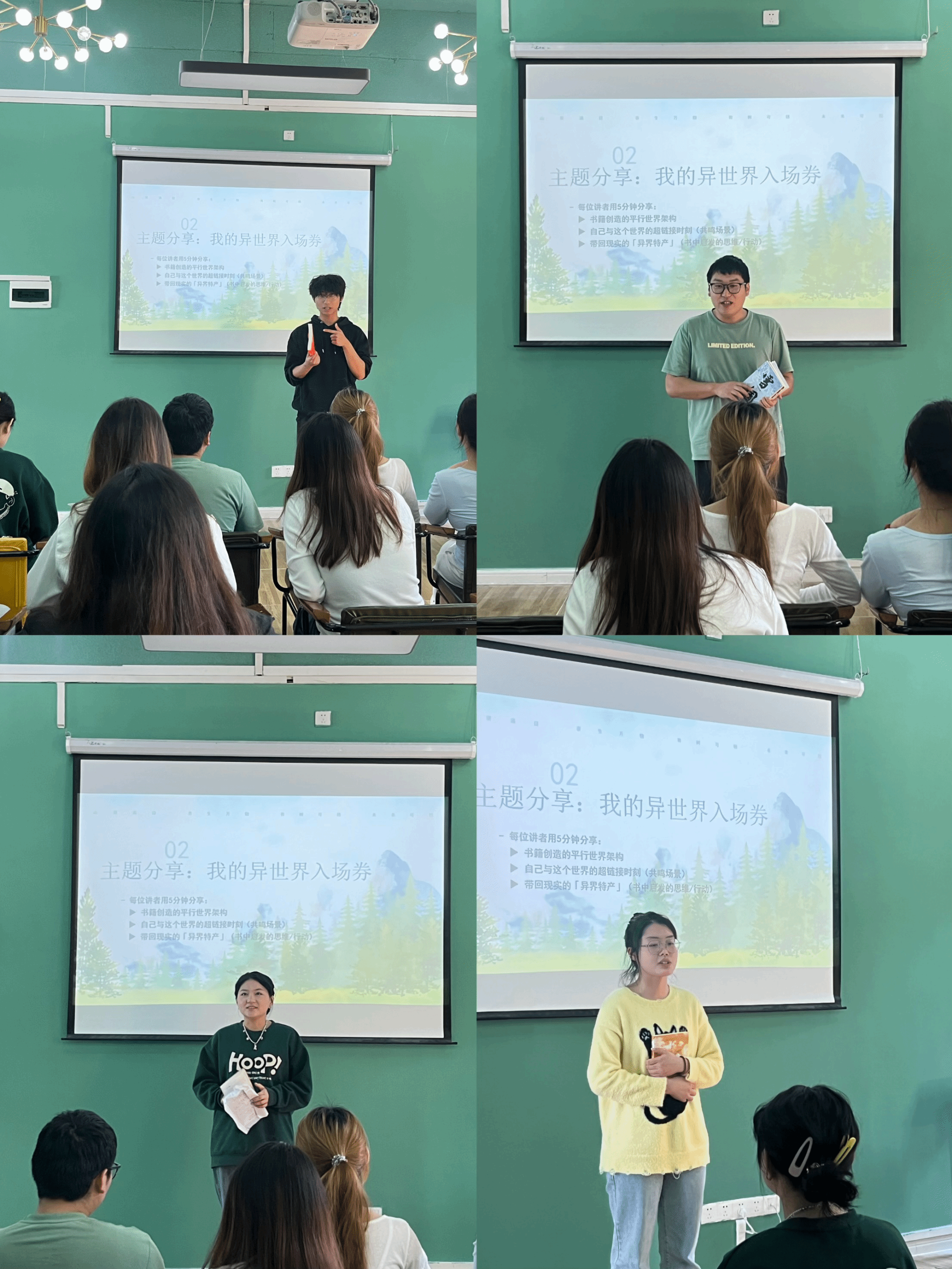

异世界入场券:书中宇宙照进现实

在“我的异世界入场券”主题分享中,6位学生代表以书中平行宇宙为镜,讲述文学对现实生活的启迪。

常涵同学结合专业背景,分享《一往无前》中雷军创立小米的创业历程:“书中‘在绝望中寻找希望’的信念,让我意识到专业学习不仅是技术积累,更需敢于突破边界的勇气。未来我想用代码创造解决社会问题的‘异界工具’。”

邱先静同学则以《雪国》中“虚无之美”为引,描绘书中雪景与人物情感的互文:“驹子对生命的炽热与岛村的疏离形成强烈对比,让我反思现实中如何平衡理想主义与务实生活。现在我会在日记里记录那些‘瞬间之美’,对抗日常的麻木。”

王欢同学从《我与地坛》中史铁生与命运的和解谈起:“地坛不仅是物理空间,更是精神涅槃的象征。书中那句‘死是一件不必急于求成的事’,让我学会在学业压力中接纳自己的‘不完美节奏’,把焦虑转化为向内的探索。”

沈梦婕同学动情复述《活着》中福贵与老牛相依为命的片段:“当福贵说‘活着就是为了活着本身’,我突然明白,生命的韧性不在于对抗苦难,而是接纳无常。这种力量让我在面对挫折时多了一份平静。”

余敏同学分享与《天堂旅行团》的相遇:“书中小聚与宋一鲤的救赎之旅,让我看到绝望中的微光。就像书中写的‘存在的意义,不需要谁来认可’,我开始尝试用旅行和写作重新定义自己的生活脚本。”

最后一位分享者黄志豪同学借《三体》黑暗森林法则,提出“面对不确定性时,保持敬畏与探索同样重要”。

每位分享者还带回了“异界特产”——书中启发的具体行动,如“每天记录三件微小幸福”的实践计划,引发全场共鸣。

虚拟书架诊疗所:用文字开一剂解忧处方

活动尾声的“虚拟书架诊疗所”环节,匿名征集的现实困惑被投入诊疗箱。参与者随机抽取问题,用书中智慧“开处方”:“学业焦虑?《百年孤独》告诉我们,孤独是沉淀自我的契机”“人际矛盾?《解忧杂货店》说,真诚是破解误解的密码”。现场金句频出,文学不再是遥远的故事,而是化为疗愈现实的力量。

随后,肖爱玲老师结合自身经历总结。她以《平凡的世界》中孙少平的成长轨迹为例,分享道:“年轻时我曾因职业选择迷茫,是少平在矿井下读书的身影点醒了我——真正的自由,是在局限中坚持向上生长。”她轻抚手中的《活着》说道:“福贵教会我接纳命运,而《你当像鸟飞往你的山》让我明白,教育是打破枷锁的翅膀。书籍从不提供标准答案,但它们教会我们如何与问题共生。”最后,她向学子寄语:“今天的‘诊疗’不是终结,而是用阅读构筑内心药房的开始。当现实的风雪袭来时,愿你们总能从书架上取下一缕火光。”

感悟:在书页间重获自由的呼吸

“翻开书时,我仿佛暂时逃离了琐碎的日常,却在回归时找到了面对生活的勇气。”活动结束后,参与者纷纷表示,这场“纸上逃离”不是逃避,而是通过文学宇宙的穿梭,重新锚定自我与现实的连接。正如活动发起人所言:“每一本书都是一扇任意门,推开它,我们终将在更广阔的维度与自己相遇。”

活动结束后,黄鑫老师表示:“未来,马克思主义学院将持续推出多元阅读活动,以书为媒,打造青年学子的精神栖息地。”

图/文:肖爱玲