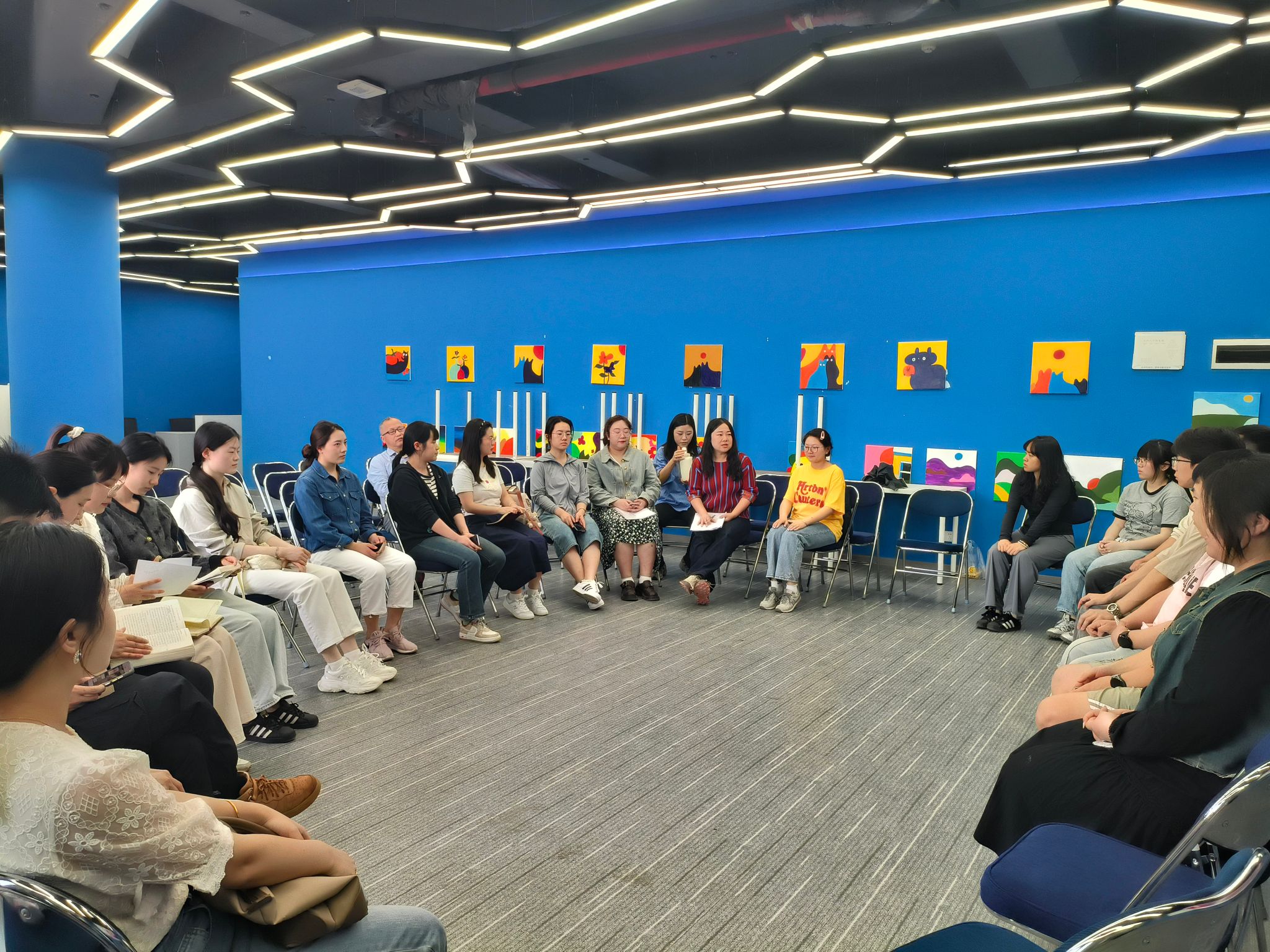

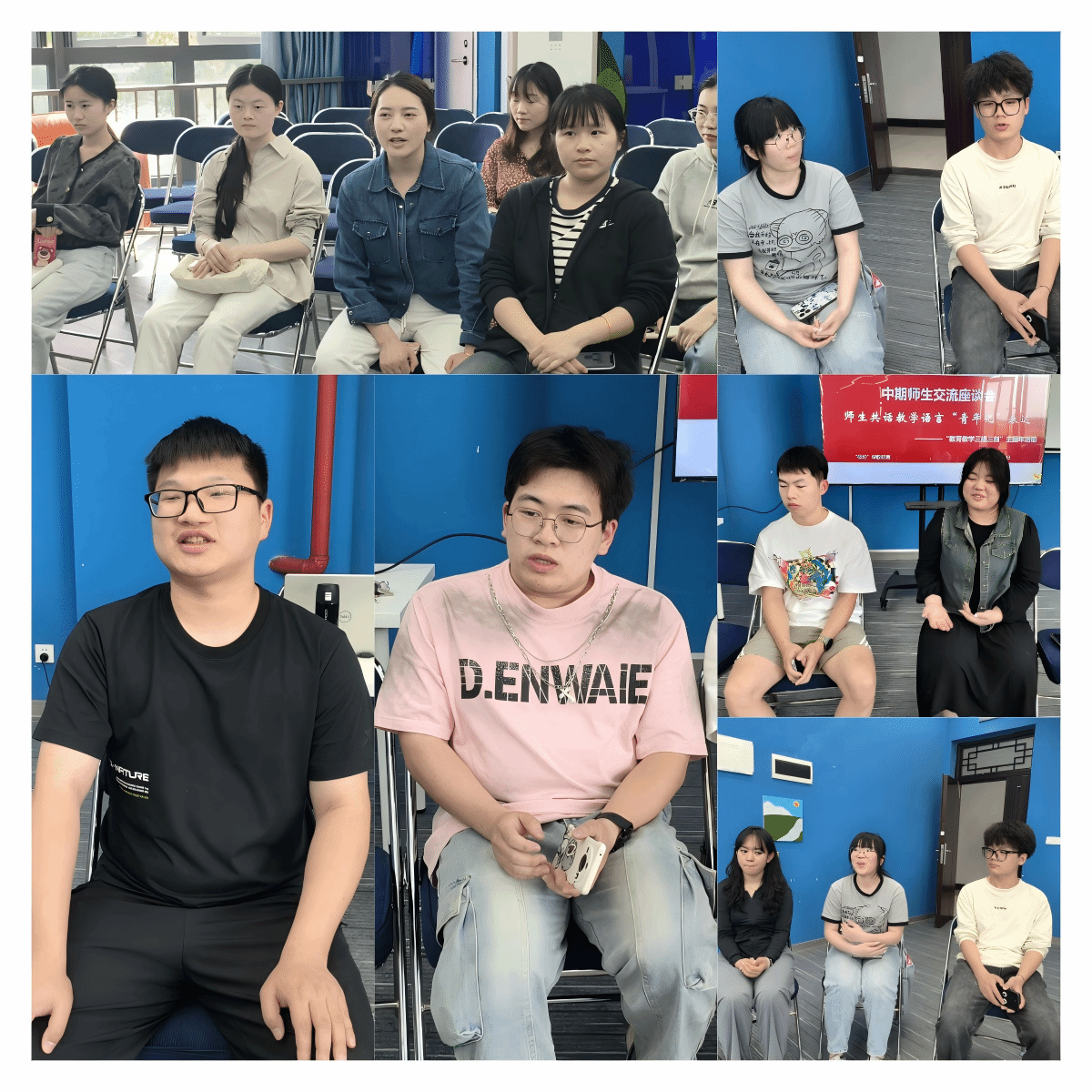

为积极响应我校“教育教学三提三创”主题年活动号召,深化思政课教学改革创新,切实提升课堂吸引力与实效性,4月16日下午,马克思主义学院“概论”课教研室在天空书院揽江厅召开中期师生交流座谈会。近20名学生代表与教研室全体教师围绕“教学语言‘青年化’表达”主题展开深度对话,从案例设计、互动形式、语言风格等维度共商改革路径,为打造“有温度、有共鸣、有活力”的思政课堂汇聚力量,凝聚共识。

会议伊始,教研室主任毕毓璟老师鼓励学生畅所欲言,打开交流局面。外国语学院沈梦婕同学率先指出:“课堂理论讲解逻辑虽严谨,但案例多为几十年前的历史素材,与我们当下生活存在距离感。”这一观点引发在场学生共鸣,淬炼商学院孔自豪同学补充道:“部分理论概念较为抽象,若能结合网络热词或热点事件解读,能大幅降低理解门槛。”

针对“案例陈旧” 问题,学生代表积极建言献策。有同学提议:“可充分利用 B 站、抖音等平台的正能量短视频作为教学案例,例如借助《觉醒年代》片段阐释‘马克思主义中国化’,以‘村 BA’直播现象解读‘乡村振兴’战略。” 此类兼具时代感与贴近性的建议,获得教师团队一致认可。

在探讨“课堂参与度提升” 议题时,学生直言现存问题:“小组汇报常由固定学生主导,多数同学参与感不足。” 对此,肖爱玲老师分享“课堂盲盒”创新方案——将理论知识点制成“问题卡片”,学生随机抽取即兴作答,答对者可累积 “思政积分”兑换学习奖品。该寓教于乐的互动形式,引发师生热烈讨论,成为座谈会亮点。

在教学语言创新环节,石静志、包宏萍、任捷雅三位教师分别从语言风格、艺术、技巧层面进行示范教学,通过鲜活案例与幽默表达,展示如何将理论话语转化为青年学生喜闻乐见的表达方式,为教学语言 “青年化” 实践提供可借鉴范式。

“没想到我们的建议能被快速梳理成改进方案,对后续思政课充满期待!”座谈会尾声,学生代表感慨道。此次深度交流不仅打破师生沟通壁垒,更让教师意识到学生群体在教学改革中的“设计师”角色。据悉,教研室将据此制定教学方案优化清单,建立动态调整机制,确保每条建议落地见效,持续推动思政课堂提质增效。

图/文 杨文君