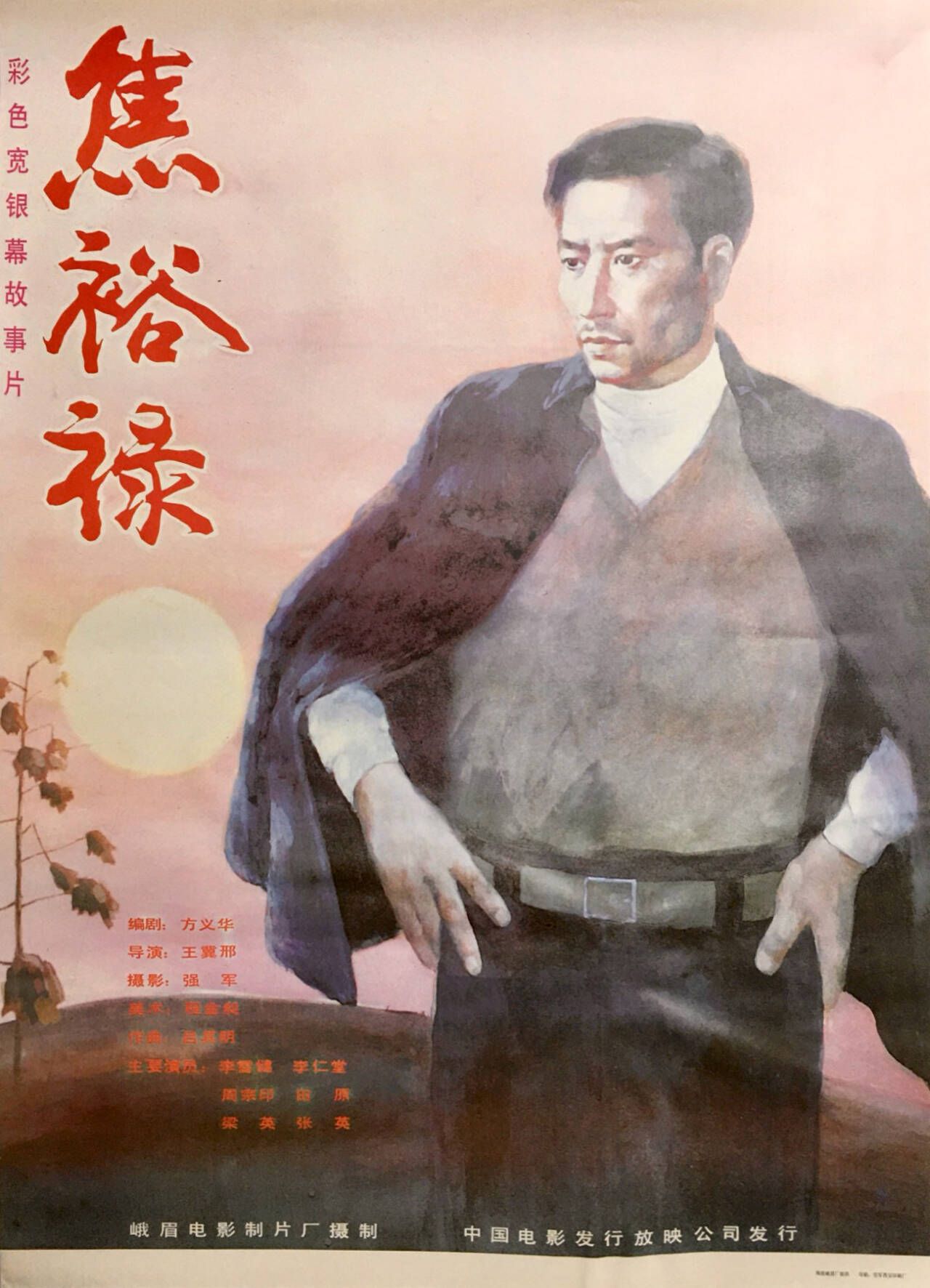

“焦裕禄”这个名字,对我而言,最初只是历史课本上的一个名词,一个与“兰考”“泡桐树”“为人民服务”相关联的符号。直到看完《焦裕禄》这部影片,那个穿着朴素、面容坚毅的身影才真正走进我的心里,与我展开了一场跨越时空的精神对话。在这场对话中,我不仅读懂了焦裕禄的初心与坚守,更开始思考:在新时代的背景下,我们该如何传承这份精神,扛起属于我们这代人的责任与担当。

影片中,焦裕禄面对的困境,是兰考百姓的“生存之难”——盐碱地让庄稼颗粒无收,风沙让村庄岌岌可危,内涝让家园变成泽国。在这样的绝境中,他没有选择“等、靠、要”,而是提出“自力更生、艰苦奋斗”的口号,带领百姓用双手改变命运。他说:“别人嚼过的馍没味道,我们要自己去调研,自己去找出路。”这句话让我深受触动。在当下的工作中,我们时常会遇到各种各样的难题,有时会习惯性地依赖前人的经验或等待上级的指示,却忽略了“亲自调研、主动作为”的重要性。焦裕禄用行动告诉我们,解决问题的关键,在于“接地气”的调研,在于“不服输”的韧劲。就像他为了摸清“三害”的分布情况,走遍了兰考的每一个村庄;为了找到治理沙丘的方法,反复试验、不断调整方案。这种“打破砂锅问到底”的钻研精神,正是我们在新时代干事创业所必需的。

焦裕禄对“责任”的理解,也让我深受启发。他常说:“县委书记的榜样是什么?就是要心里装着全体人民,唯独没有他自己。”在他看来,“责任”不是一句口号,而是体现在每一件小事上:是看到百姓挨饿时,把自己的口粮送出去;是看到孩子失学时,主动联系学校解决问题;是看到老人无依时,把他们当成自己的父母照顾。这种“把百姓的事当成自己的事”的责任意识,在当下依然具有重要的现实意义。作为一名普通的职场人,我们的“责任”或许不是治理“三害”,不是带领百姓脱贫,但我们可以在自己的岗位上,把每一份工作做到极致:是认真对待每一个客户的需求,是用心完成每一项任务,是在同事需要帮助时伸出援手。就像焦裕禄所说:“革命者要在困难面前逞英雄。”我们也可以在自己的领域里,做一个“敢于担当、善于作为”的人。

影片中,焦裕禄与县委干部的一次争论,让我对“作风”二字有了更深的理解。当时,有干部主张“等上级拨款或等外面支援”,焦裕禄却反驳道:“等,只能让百姓更苦;靠,不如靠我们自己的双手。”他不仅这么说,更是这么做的——他带头缩减办公经费,把省下的钱用于救灾;他拒绝特殊待遇,与百姓一起吃野菜、住土坯房;他甚至在病重时,还坚持把病房当成办公室,继续处理工作。这种“艰苦奋斗、求真务实”的作风,是焦裕禄精神的重要组成部分,也是我们当代人需要传承的品质。如今,我们的生活条件好了,但“勤俭节约、反对浪费”的意识不能丢;我们的工作环境改善了,但“脚踏实地、真抓实干”的作风不能忘。就像焦裕禄用桌角顶住肝部坚持工作的画面,时刻提醒我们:幸福生活是奋斗出来的,美好未来需要靠实干去创造。

这场跨越时空的精神对话,让我明白,焦裕禄精神从来都不是尘封在历史里的“标本”,而是能够指引我们前行的“灯塔”。在这个充满机遇与挑战的新时代,我们或许不需要像焦裕禄那样与“三害”殊死搏斗,但我们依然需要他那份“一心为民”的初心、“迎难而上”的勇气、“求真务实”的作风。我们可以把这份精神融入日常的工作与生活中:在面对困难时,多一份坚持;在服务他人时,多一份真诚;在追求目标时,多一份实干。

正如影片结尾,兰考的泡桐树已长成参天大树,成为当地百姓的“摇钱树”。焦裕禄当年种下的不仅是树苗,更是希望与信仰。而我们这一代人,也应该像那些泡桐树一样,在自己的岗位上扎根、生长,用责任与担当,为这个时代贡献自己的力量。这,便是我从《焦裕禄》这部影片中,收获的最宝贵的启示。

2024级互联网金融2班 揭亚希

指导教师:陶辉