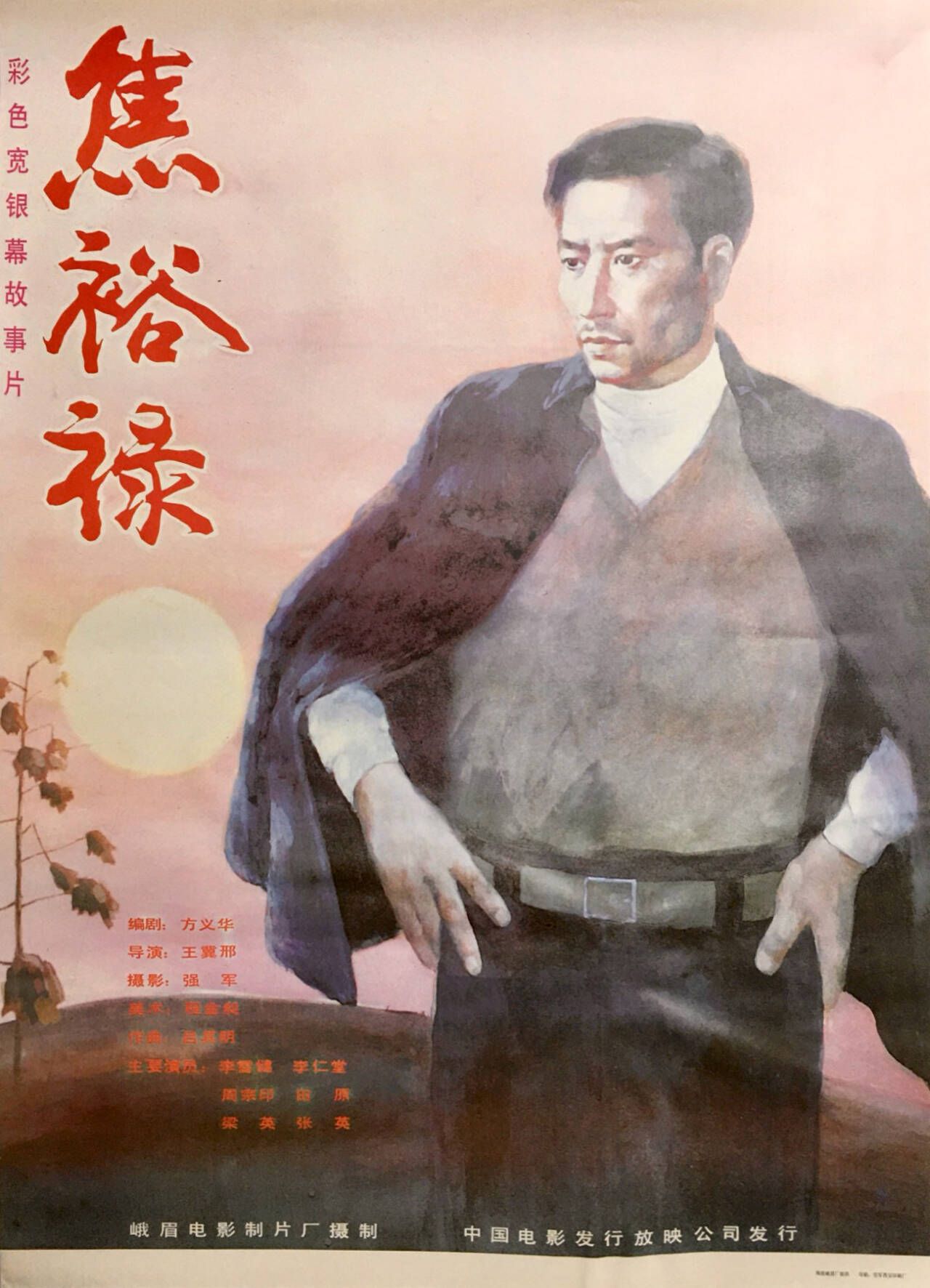

当银幕上焦裕禄拖着病体在兰考的盐碱地上跋涉时,我忽然意识到,这位被我们从小在课本上认识“党的好干部”,在当代大学生的认知框架中已经成为一个近乎“陌生”的存在。他的选择如此“不合常理”——放弃相对舒适的工作环境,主动请缨到最艰苦的地方;明明身患重病,却仍然工作到生命最后一刻;手握一定权力,却让家人过着比普通百姓更清贫的生活。在功利主义盛行的今天,焦裕禄的形象像一面镜子,照出了我们这个时代的某种精神缺失,也引发了我对“何为有意义人生”的深度思考。

在消费主义与个人主义双重夹击下的当代社会,大学生们生活在一个被彻底“祛魅”的世界里。我们习惯用理性计算衡量一切行为的投入产出比,用“性价比”评估每一次选择的价值。实习要找能“镀金”的,社团要选能加分的,甚至连做志愿者都要考虑对未来是否有帮助。在这种语境下,焦裕禄的种种选择自然显得“不聪明”甚至“愚蠢”。有部分人被培养成了精明的“计算器”,却丧失了理解另一种生命逻辑的能力——那种将集体福祉置于个人利益之上的价值取向。

电影中有一个细节令我震撼:焦裕禄到兰考后不久就发现了当地干部的特殊待遇——“营养食堂”。他立即废除了这一制度,坚持与群众同吃同住同劳动。这一举动在今天某些人眼中或许是“不懂变通”的表现,但深入思考后,我看到了其中蕴含的深刻平等意识。当代大学生虽然口头推崇平等正义,但在实际生活中却常常默认甚至追求各种“特权”。我们挤破头争取名企实习,某种程度上不也是在寻求一种超越普通竞争者的“特殊通道”吗?焦裕禄用行动提醒我们,真正的平等需要从拒绝特权开始,哪怕这种特权是“理所应当”的。

影片中焦裕禄带领群众治沙的场景,展现了一种当代社会罕见的“慢智慧”。在兰考,他没有选择立竿见影但不可持续的表面政绩,而是从栽种泡桐这样需要时间验证的基础工作做起。这种长期主义思维对习惯于“速成”“捷径”的当代大学生尤其具有启示意义。我们追求“一周掌握Python”,渴望“一个月成为自媒体达人”,却很少愿意在一个领域深耕数年。焦裕禄的泡桐树最终长成了兰考的生态屏障,这提醒我们:真正有价值的事业往往需要超越个人生命长度的耐心与坚持。

电影最打动我的是焦裕禄面对困境时表现出的“创造性担当”。他不是简单地忍受苦难,也不是机械地执行上级指示,而是基于对当地情况的深入了解,创造性地找到了治理“三害”的方法。这种将责任转化为创新动力的能力,正是当代青年最需要培养的素质。在社交媒体制造的抱怨文化中,我们太容易陷入对各类问题的指责,却很少思考“我能做什么”。焦裕禄告诉我们,真正的担当不是悲情式的自我牺牲,而是积极寻找解决方案的创造性实践。

观影结束后,我一直在思考:在当代语境下,我们该如何理解焦裕禄精神?或许答案不在于简单地模仿他的具体行为,而在于汲取他那种将个人价值与社会需要紧密结合的生命态度。今天的中国不再有兰考那样的极端贫困,但每一代人有每一代人的“盐碱地”——可能是某个技术瓶颈,可能是某个社会问题,也可能是某种精神荒原。当代大学生的挑战在于,如何在新的历史条件下找到自己那份可以倾注热情的责任田。

观影结束,我想:焦裕禄的价值不在于他是一个需要顶礼膜拜的圣人,而在于他是一个可以对话的精神坐标。在这个充满计算与权衡的世界里,我们依然需要一些“傻人”的故事,来提醒自己生活还有另一种可能——一种不计较投入产出比,却真正充实而有尊严的活法。

2024级大数据管理与应用1班 张书平

指导教师:覃志蓉