当银幕上那具被肝癌折磨得形销骨立的身躯仍在治沙工地上奔走时,我忽然意识到,焦裕禄的故事不是英雄主义的凯歌,而是一曲关于生命质地的深沉咏叹。导演用克制而深情的镜头语言,将“县委书记的榜样”还原为一个在时代洪流中艰难跋涉的普通人,这种去神圣化的叙事,反而让奉献精神获得了更具普遍性的生命共鸣。

电影中反复出现的藤椅意象构成了精妙的隐喻。吱呀作响的藤椅既是他深夜批阅文件时的工作台,也是病痛发作时的临时担架。当镜头扫过藤椅上被磨得发亮的竹篾,那些被汗水浸润的纹路里,分明镌刻着一位共产党员与时间赛跑的焦灼。这个日常物件不再是简单的道具,而成为测量生命密度的标尺——藤椅承受的不仅是物理重量,更是一个灵魂对信仰的执着。

在兰考漫天风沙的场景里,导演刻意运用了冷暖色调的强烈对比。焦裕禄裹着破旧棉袄蹲在盐碱地上的剪影,与背后昏黄的沙尘形成视觉冲击。当他在暴雨中蹚过齐腰深的洪水查探灾情时,浊浪翻涌的画面与远处隐约的绿色幼苗构成辩证的视觉语言。这种镜头美学不是在渲染悲情,而是在展示一种生命的韧性:最深的黑暗里永远孕育着破晓的微光。

影片最动人的笔触在于解构了“公而忘私”的刻板叙事。妻子徐俊雅在煤油灯下缝补衣裳时颤抖的双手;女儿因父亲给自己找的工作而气愤,焦裕禄换了一身衣服,帮着女儿吆喝;儿子借他的名号看“白戏”,焦裕禄虽生气,但最后还是给了儿子讲道理并给了两毛钱,让他第二天给看门的人。这些私密化的生活切片没有被宏大的时代叙事淹没。恰恰相反,正是这些充满人性温度的时刻,让焦裕禄的抉择显得更为艰难而珍贵。他将救济粮让给孤寡老人后,蹲在墙角就着凉水啃窝头的场景;在大雨下,义无反顾的救灾,他走到老农家边,握着布满老茧的手说“您就当我是您的儿子”,接过了孩子;他带病在暴雨中勘查洪流走势,每走过一个地方都要尝尝土地的味道,泥浆漫过雨靴也浑然不觉;还有那床打了八十多个补丁的被褥,记录着书记简朴生活的点点滴滴。看着他在简陋的办公室里处理公务,突然明白课本里那句话的分量——“吃别人嚼过的馍没味道”。

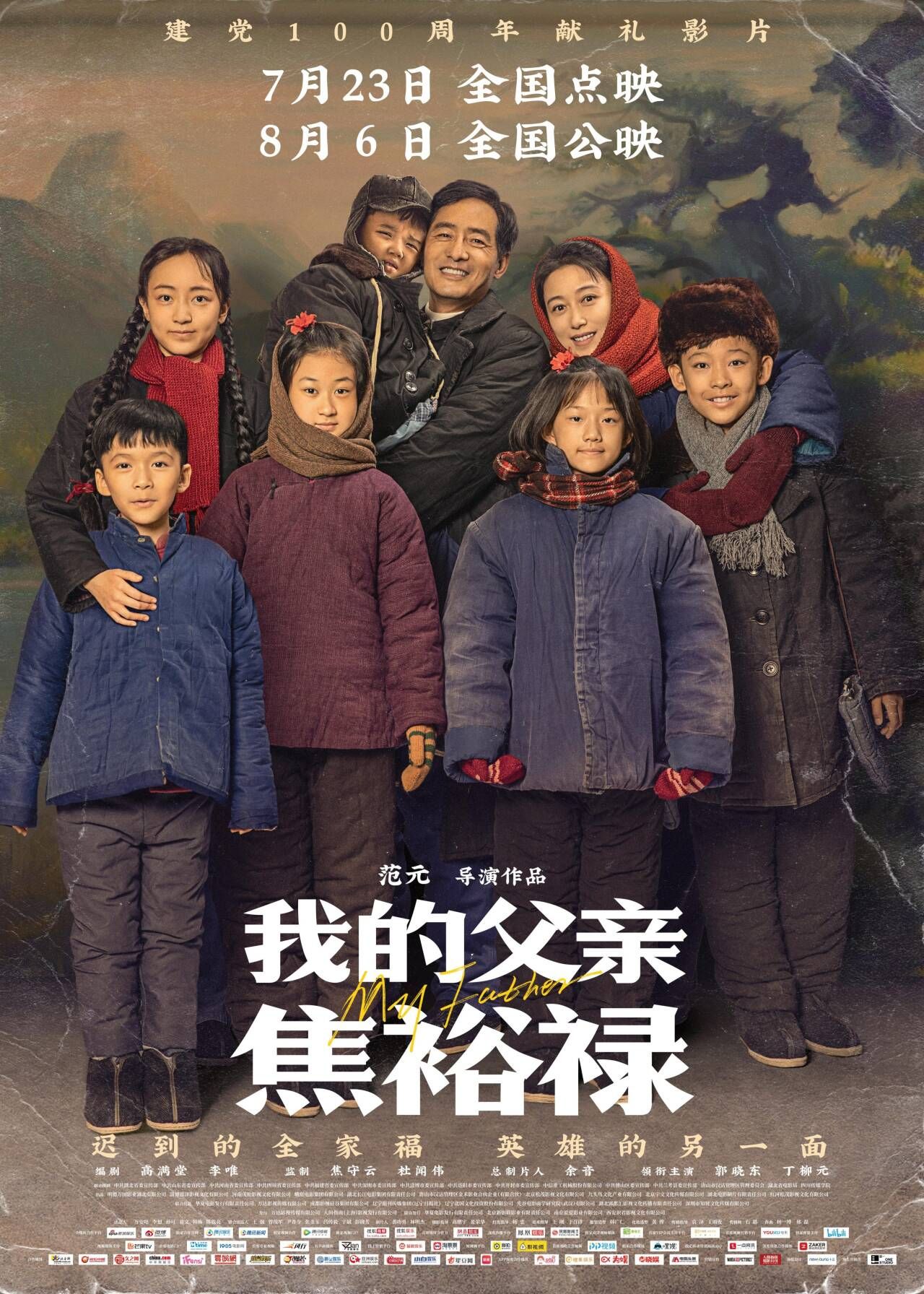

这部充满痛感与温情的传记电影,从“一名党员”“一位干部”“一个亲人”三个不同的角度,从焦裕禄“洛矿建初功”“兰考战三害”“博山生死别”三个时期全面立体的回顾了焦裕禄同志短暂而光辉的一生。它告诉我们,信仰不是悬浮在空中的口号,而是无数个像焦裕禄这样的普通人,用血肉之躯在人间写下的立体诗行。那些被风沙磨砺过的生命,最终都化作了滋润大地的春泥,而这或许就是共产党人最本真的精神图景。

2024级新媒体技术3班 刘盈盈

指导教师:覃志蓉