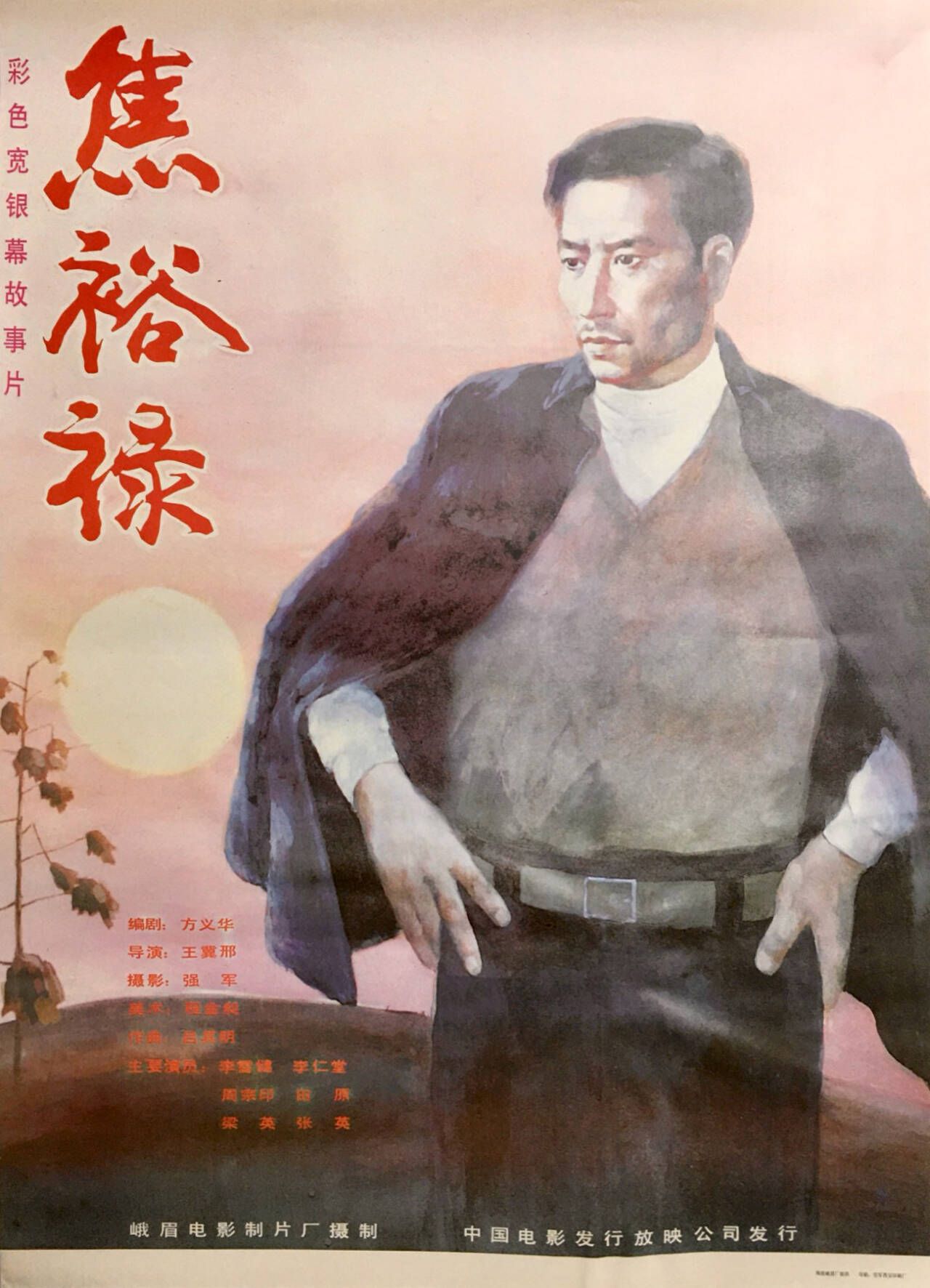

当银幕上那个瘦削的身影顶着漫天黄沙,在兰考的盐碱地上艰难跋涉时,一种久违的震撼击中了我。电影《焦裕禄》不仅仅是一部人物传记片,它更像一面镜子,映照出当代社会稀缺的精神品质,也如同一把利剑,直指我们内心深处的价值迷思。焦裕禄的形象之所以历经半个世纪依然鲜活,恰恰因为他代表了一种近乎绝迹的“纯粹的人性”——那种将生命价值完全融入为人民服务之中的精神境界。在物质极大丰富的今天,重新审视这位“县委书记的榜样”,不禁让人思考:我们是否在追逐现代化的过程中,遗失了某些更为珍贵的东西?

电影以极具视觉冲击力的方式展现了上世纪六十年代兰考县的自然环境——肆虐的风沙、无情的盐碱、肆虐的内涝。在这片被自然诅咒的土地上,焦裕禄面对的不仅是恶劣的生态环境,更有因长期贫困而形成的群体性绝望。影片中一个细节令人难忘:当焦裕禄第一次来到兰考,看到村民们对风沙习以为常、麻木不仁的态度时,他没有责备,而是默默拿起铁锹,开始植树固沙。这一行动胜过千言万语,它揭示了一个朴素真理:真正的领导者不是命令别人去做什么,而是首先自己去做。在“躺平”“摆烂”成为部分年轻人生活哲学的当下,焦裕禄这种“明知不可为而为之”的倔强,构成了一种强烈的精神反差。

电影中焦裕禄的工作方法特别值得今天的干部学习。他拒绝坐在办公室里听汇报,而是走遍兰考120多个大队,实地考察灾情;他不在文件上画圈圈,而是与农民同吃同住,了解真实需求;他不搞形象工程,而是从种泡桐、治盐碱这些“看不见的政绩”做起。这种“脚下沾泥、手上起茧”的务实作风,与当下某些地方形式主义、官僚主义形成鲜明对比。当焦裕禄因肝病疼痛而用钢笔顶住肝区继续工作时,我们看到的不仅是一个人的坚韧,更是一种将职责视为生命的职业伦理。在功利主义盛行的时代,这种近乎“傻”的奉献精神反而显得尤为珍贵。

影片对焦裕禄家庭生活的描绘同样触动人心。他严格要求子女不能有任何特殊化,甚至女儿因没票被拦在剧院外也不肯“打招呼”;他家中一贫如洗,却将补助让给更困难的群众;他临终前对妻子说的“我死后,你不要向组织提任何要求”,展现了一个共产党人彻底的廉洁自律。这些细节之所以催人泪下,正因为它们揭示了焦裕禄精神的核心——公私分明、先人后己的道德准则。在权力寻租、裙带关系仍时有发生的今天,焦裕禄的家风犹如一剂清醒剂,提醒我们:真正的品格不在于说什么,而在于做什么;不在于对他人要求什么,而在于对自己约束什么。

电影最打动人心的,是焦裕禄与兰考百姓之间那种水乳交融的情感。当百姓们自发前来为他送行,当老大娘颤抖着双手为他煮上一碗面,当知道他病情的农民们跪地祈祷,这些画面超越了政治宣传的范畴,直抵人性最柔软的部分。它告诉我们:只要真心实意为人民做事,人民就会把你记在心里。这种干群关系的美好图景,对今天如何重建社会信任、弥合阶层裂痕具有重要启示意义。焦裕禄用生命证明了一个道理:权力可以带来服从,但只有真诚才能赢得爱戴。

从更深层看,焦裕禄精神之所以能够穿越时空打动今天的观众,在于它回应了人类永恒的哲学命题:人为什么而活?在物质主义泛滥的当下,许多人陷入“占有”而非“存在”的生活模式,用消费定义幸福,用财富衡量成功。而焦裕禄用他短暂的一生给出了另一种答案:生命的价值不在于你得到了什么,而在于你给予了什么;不在于你拥有多少物质财富,而在于你创造了多少精神财富。这种价值观在当代年轻人中引发的共鸣,某种程度上反映了物质丰富后人们对精神家园的渴求。

影片结尾,焦裕禄病逝的消息传来,兰考百姓痛哭失声。而银幕外的我,却看到了希望——因为一种精神若能如此深刻地影响一群人,它就永远不会真正死去。今天的中国,虽然不再有风沙盐碱的威胁,但改革深水区的“硬骨头”、发展不平衡的“贫瘠地”、精神空虚的“荒漠化”,同样需要新时代的“焦裕禄精神”。这种精神不是要求每个人都成为圣徒,而是提醒我们:在追求个人成功的同时,不要忘记对他人、对社会的责任;在享受现代文明成果的同时,不要丢掉艰苦奋斗的品格。

焦裕禄用他42年的短暂生命告诉我们:人可以被环境打败,但不能被自己打败;可以屈服于命运,但不能背叛初心。在这个容易迷失的时代,或许我们都需要时不时地回到这样的精神原点,问问自己:我是否活出了生命应有的高度?我为这个世界留下了什么?当黄沙散去,什么才是真正值得追寻的东西?

电影《焦裕禄》的价值,正在于它迫使我们停下匆忙的脚步,重新审视那些被遗忘却永恒的价值——奉献、真诚、勇气与爱。这些品质如同兰考大地上的泡桐树,历经风霜却愈发挺拔,在时光的淬炼中,显露出超越时代的生命力。

2024级大数据管理与应用2班 叶梓

指导教师:覃志蓉