为进一步激发青年学子坚定理想信念,不忘初心使命,5月23日中午1点半,由马克思主义学院指导的习近平新时代中国特色社会主义思想研习社与远景学院党支部联合在爱莲书院一号楼多功能音影室,组织开展了“传承红色基因、感悟革命精神”的革命精神主题教育活动。通过“情景再现+沉浸体验+互动分享”的创新形式,80余名师生在历史穿越中体悟革命精神,在实践教育中厚植家国情怀。

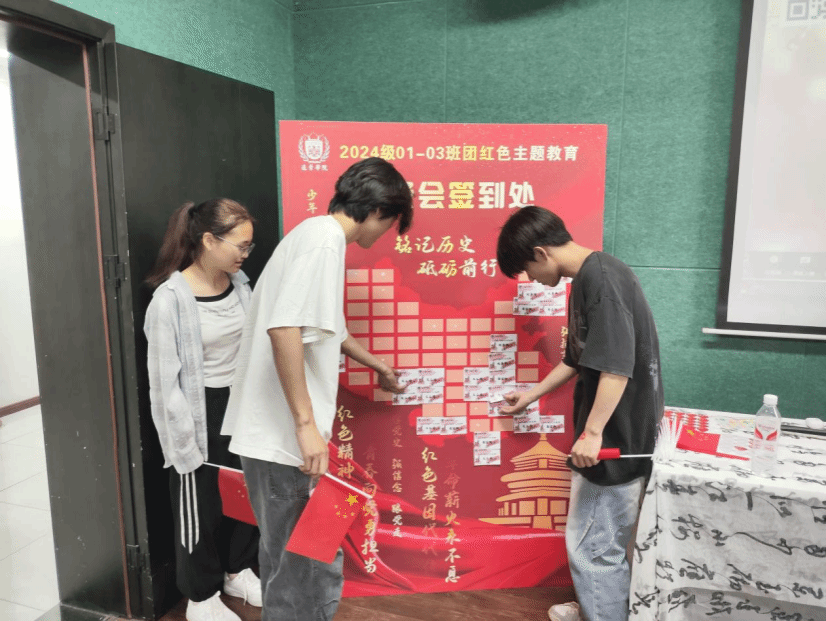

活动伊始,每位学生通过抽取“革命番号贴纸”完成身份转换,组成了通信班、炊事班、宣传班等6个特色班组,模拟了红军建制,为接下来的活动开展进行了准备。现场还特别设置了“红色基因密码墙”,各红军班根据卡片上的提示进行破解、从而找到了自己的任务和座位。

待同学们坐好,来自马克思主义学院的三位教师以“食物里的精神密码”为线索进行了分享。唐菊相老师讲述了炊事班长周国才珍藏半截皮带的往事。她谈到:“当战士们嚼着草根说‘这是革命甘蔗’时,食物就成了信仰的载体。”何林老师则用3D投影重现泸定桥场景,解密了“铁索麦穗”的深层含义,指出:“13根铁链承载的不仅是突击队员,更是苏区人民省下的4000斤麦种,这是军民鱼水情的物化象征。”李汶静老师展示了毛主席延安时期与老乡换窝窝头的书信影印件时,让现场同学极为震撼,来自智能工程学院的王同学在研学手册上记录下来:“原来领袖的‘食物外交藏着’不拿群众一针一线'的密码。”

在随后的 “手作革命味道” 实践环节,师生们一同参与劳动,动手制作窝窝头。炊事班的李同学面对结块的玉米面,面露难色,感慨道:“水和面的比例太难掌握了,真不敢想象红军战士在雪山草地艰难行军时,是如何制作行军干粮的。” 制作完成后,同学们将窝窝头送往食堂蒸熟。当蒸笼揭开,通信班制作的 “皮带纹窝窝头” 惊艳全场,他们巧用韭菜汁在窝窝头表面勾勒出皮带纹理;此外,还有造型各异的坦克窝窝头。老师们结合同学们的作品,进一步讲述着革命时期食物的来之不易,唐菊相老师指出:红军战士在物资匮乏的情况下,连树皮、草根都用来充饥;今天的窝窝头和过去有很大不同,过去的窝窝头口感更加粗糙、原料更加简陋,但正是这样的食物却支撑着他们走过了无数艰难险阻。唐菊相老师的话语,让同学们陷入了更深的沉思,进一步感受到了红军战士们在饥寒交迫下仍坚守的信念力量,活动在不知不觉中进入尾声。

通过此次活动,同学们纷纷表示,要将红色革命精神内化于心、外化于行,传承革命先辈的光荣传统,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。这份在实践中汲取的红色力量,已悄然化作每个人眼中的坚定光芒。

图文:唐菊相,王又平